한국에서 다시 캐나다로

|

||

짧다면 짧고, 길다면 긴 한국에서의 휴식을 마무리 짓고 캐나다로 돌아왔다.

영주권을 받기 전까지는 “영주권”이라는 목표를 보고 달려갔다면, 이제는 “하고 싶었던 일”을 향해 달려갈 차례이다. 캐나다에 오기 전에 목표했던 일들, 지향점들을 다시 되새기고 앞으로 나아갈 준비를 하고 있다.

그 중심엔 해외를 돌아다니며 여러 사람과 “배드민턴”을 치는 일도 있었다.

코로나만 아니었어도, 필자가 사는 지역 근처는 돌아다닐 계획이었는데 아쉽게도 실행하지 못했다. 가까운 밴쿠버에서도 아직 한 번도 배드민턴을 쳐보지 못했다. 그 사이에 2년이 지났다. 하지만 앞으로 다가올 미래가 있기에 한국에서 만반의 준비를 해왔다.

캐나다는 배드민턴용품이 상당히 비싸다. 특히 필자가 거주하고 있는 지역은 섬이다 보니, 페리를 타고 물건이 들어와야 하므로 육지보다도 더 비싸다. 캐나다에서 배드민턴용품이 비싼 이유는 다양한데 주요 이유 두 가지를 먼저 얘기하자면 배드민턴이 대중적이지 않은 점과 캐나다 안에 공장이 없기 때문이다.

즉, 국내에 공장이 없기 때문에 모든 용품을 수입하는데 용품이 만들어지는 공장들이 대부분 아시아에 있다 보니 캐나다까지 오는 비용이 많이 들기 때문에 자연스럽게 용품값도 올라간다. 그런데 국내에서 대중적이지 않은 스포츠 이다 보니, 한번 사들일 때 많이 사들이지도 못한다. 소량으로 수입하다 보니, 결국 소비자는 비싼 가격에 용품을 살 수밖에 없다. 아무리 중국산이 가격이 저렴하다고 하지만, 여기서 판매하는 중국산은 한국에서 구매하는 용품값의 평균 1.5배 정도 한다.

그래서 이번에 한국에 갔을 때, 배달이의 배드민턴용품을 거의 풀 세트로 장착했다.

|

||

한국에서는 특히 코로나바이러스에 예민해 많은 곳을 돌아다니지 못했다. 그러던 중 애플리케이션으로 용품을 살 수 있는 곳을 알게 됐고, 집에 누워서 그동안 봐두었던 용품들을 모조리 장바구니에 담았다. 라켓, 신발, 옷은 기본이고 슬리퍼, 타월, 스트링, 스텐실까지 모두. 캐나다에서는 비싸기도 하고 사실 예쁜 디자인도 별로 없다. 그래서 그동안 갖고 싶었던 것들을 분풀이하듯이 마구 장바구니에 담았다. 가격은 미친 듯이 올라갔고, 나중에 담긴 용품들의 가격을 보고 그제야 제정신을 차리고 하나씩 삭제해 나갔다.

그리고 구매를 결정한 물건들이다.

|

||

사진 외에도 티셔츠 2장, 스트링, 스텐실, 슬리퍼, 라켓 등 여러 가지가 있다.

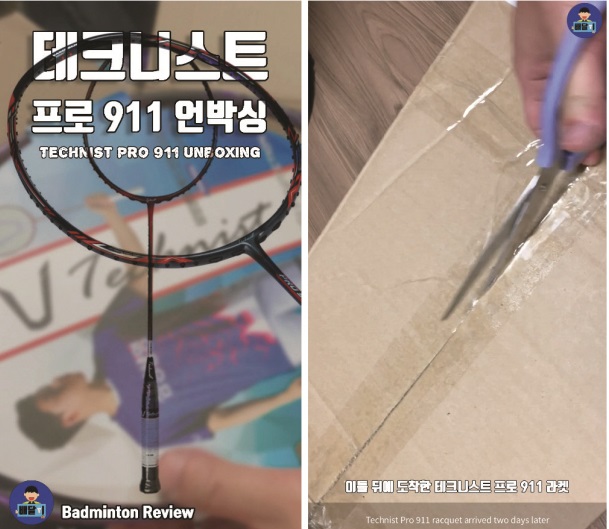

그중 가장 기대가 되는 건 “테크니스트 라켓” 이다.

테크니스트 프로 911 우븐 라켓

|

||

테크니스트 라켓에 대한 궁금증은 이전부터 많았다. 처음에 김사랑 선수를 후원하고, 엘리트 학생팀들도 후원하기 시작하더니 이제는 실업팀 선수들도 테크니스트 옷을 입고 라켓을 사용한다. 그리고 홍보에도 굉장히 적극적인 모습을 보이면서 대중들에게 금방 각인되었다. 한국의 수많은 배드민턴 브랜드 사이에서 이렇게 빠르게 인식된 회사는 처음이라고 생각한다. 게다가 후원하고 있는 선수와 팀들이 세계대회나 국내대회에서 좋은 성적을 내고 있어서 더욱 궁금해졌다. 하지만 용품 가격들이 필자가 느끼기에는 고가인 상품들이 많아서 쉽게 구매해서 리뷰하지 못했다. 하지만 이번에 배달이TV 커뮤니티를 통해 저와 같이 배베분들도 이 라켓에 대해 상당히 궁금하다는 걸 느꼈고 과감히 구매 결정을 했다. 현재 캐나다로 무사히 가져와 줄은 맸고 다음 주에 처음으로 사용하고 녹화할 예정이다.

과정

|

||

용품도 준비됐고, 몸도 다시 만들 계획을 세웠다.

다음 과제는 이제 경제적 해결이었다. 사실 이전에 하던 일은 밤낮을 계속 바꿔가면서 일하고, 육체적인 노동 강도가 강해서 배드민턴을 치러 갈 때면 이미 체력적으로 많이 지친 상태였다. 그래서 영주권을 받게 되면 가장 먼저 일을 바꾸려 했었다. 하지만 외국에서 영어를 한국어만큼 자유롭게 하지 못한다는 건, 그만큼 직업 선택의 폭도 줄어들 수밖에 없다는 말이다. 다행히도 영어로 말하는 걸 필자는 두려워하지 않는 편이라 아예 말을 안 해야 하는 일을 하고 싶지는 않았다. 영어로 얘기는 하되, 부담이 좀 덜한 직업을 찾고 싶었다. 그리고 육체적인 노동 강도가 아주 강하지 않은 일로. 그렇다면 다 상관없었다. 필자의 꿈은 내 창작을 통해서 이루고 싶었던 것이지, 일을 통해서 이루려는 일이 아니기 때문에 멋지고 화려한 일을 하는 것에 대한 욕망은 없었다.

그렇게 “배달”일을 알게 되었다.

사실 캐나다로 돌아오자마자 필자는 일을 바로 시작해야 했었다. 한국에서 쓴 돈도 많았지만, 그동안 거의 저축이란 걸 못한 채로 빠듯하게 살았기 때문에 한국에 간 건 정말 그곳에 가고 싶어서 돈을 긁어모아서 간 것이었다. 돌아와서 통장 잔고를 보니 다음 달에 낼 월세와 한 번 정도 장 볼 수 있는 돈. 그게 다였다. 당장에 할 수 있는 일과 그전의 생각했던 조건들을 찾아봤을 때 스쳐 지나가는 생각을 꼭 붙잡았다.

|

||

정말 배달이(배드민턴. 달인)이 배달이(배달하는 사람)가 됐다. 하하.

지금까지는 너무나 만족하며 일을 하고 있다. 그러면서 개인 시간이 많아지면서 자연스럽게 배달이TV와 배드민턴을 실력을 향상시키기 위한 훈련 시간도 늘리고, 점점 배드민턴 퀄리티는 올라갈 예정이다.

박병현 객원기자 hooney0313@naver.com

<저작권자 © 배드민턴데일리 무단전재 및 재배포금지>